Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das ich dich sehen kann, wann immer ich will.

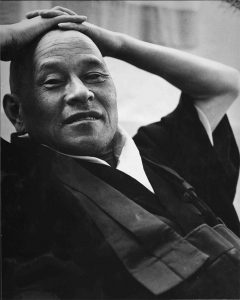

Dr. med. Raymund Pothmann hat sich als Arzt der Angewandten Schmerztherapie und der Palliativmedizin verschrieben. Darüber hinaus engagiert er sich im Arbeitskreis Kapelle 6 des Ohlsdorfer Friedhofs in Hamburg, einem Projekt, um verschiedenste Menschen zusammenbringen, Ideen auszutauschen, gemeinsame Interessen auszuloten und umzusetzen. Kennengelernt habe ich Raymund über die gemeinsame Zen Praxis in der Choka-Sangha um Zen-Meister Christoph Rei Ho Hatlapa. Mehrfach durften wir während diverser Hamburg Besuche Gast bei Raymund und seiner Frau Christiane sein. Zeit für ein Gespräch…

Dr. med. Raymund Pothmann hat sich als Arzt der Angewandten Schmerztherapie und der Palliativmedizin verschrieben. Darüber hinaus engagiert er sich im Arbeitskreis Kapelle 6 des Ohlsdorfer Friedhofs in Hamburg, einem Projekt, um verschiedenste Menschen zusammenbringen, Ideen auszutauschen, gemeinsame Interessen auszuloten und umzusetzen. Kennengelernt habe ich Raymund über die gemeinsame Zen Praxis in der Choka-Sangha um Zen-Meister Christoph Rei Ho Hatlapa. Mehrfach durften wir während diverser Hamburg Besuche Gast bei Raymund und seiner Frau Christiane sein. Zeit für ein Gespräch…

3 schätze: Lieber Raymund, schön, dass wir Zeit finden, um über Deine vielseitigen Aktivitäten zu sprechen. Neben vielen anderen Stationen in Deinem Leben, warst Du seit 2003 Leiter des Zentrums Integrative Kinderschmerztherapie und Palliativmedizin Delfin-Kids und Kinderhospiz Sternenbrücke, Hamburg. Außerdem hast Du mit dem Kinder PaCT Hamburg e.V. schwer erkrankte und palliative Kinder und Jugendliche, ihre Geschwister und Familien in Krisensituationen und in ihrer letzten Lebensphase zu Hause  unterstützt und begleitet.

unterstützt und begleitet.

Raymund Pothmann: Ich hatte mich ja schon seit den 70er Jahren aus kinderneurologischer und sozialpädiatrischer Sicht mit schmerzgeplagten Kindern und Behinderungen befasst. Schmerzlich wurde mir dabei bewußt, dass sterbenskranke Kinder weitgehend vernachlässigt waren.

3 schätze: Was bedeutet es genau, wenn Du sagst, „dass sterbenskranke Kinder weitgehend vernachlässigt waren„? Kannst Du hierfür ein paar Beispiele nennen?

Raymund Pothmann: Für Kinder mit einer verkürzten Lebenserwartung sind die versorgenden Strukturen bei weitem noch nicht ausreichend: Es fehlt an einer flächendeckenden kinderärztlichen und pflegerischen Hilfestellung im Alltag, aber auch in den Kinderkliniken sind die Voraussetzungen noch wenig entwickelt. Häufig finden sich überhaupt keine Kinderpflegedienste. Und Kinderärzte sind selten darauf vorbereitet mit solchen Kindern umzugehen.

„Mir helfen Humor, Geduld und das Vermögen, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen„, sagt der fünffache Vater.

3 schätze: Schwerstkranke und sterbende Menschen zu behandeln und zu begleiten ist sicherlich nicht immer einfach, gerade bei sehr jungen Menschen. Was ist das außergewöhnliche an diesen jungen Menschen und was sind die Herausforderungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?

Raymund Pothmann: Also, Pauline z.B., war die Tochter einer 14-jährigen Schülerin. Zuhause war die Familie nicht in der Lage mit der Krankheit (angeborene Hirnfehlbildung, Spastik und Epilepsie) umzugehen. Pauline fand im Kinderhospiz eine zweite Familie und verbrachte dort die letzten 2 Jahre ihres jungen Lebens. Sie konnte im Kinderhospiz die  Liebe erfahren, die sie zuhause nicht erhalten hatte. Oder die 17-jährige junge Frau im Endstadium einer Krebserkrankung. Selbst die Perspektive auf einen letzten Inselurlaub ließ sich nicht mehr realisieren. Ihr selbst gestecktes Ziel war es schließlich, Weihnachten noch einmal zu erleben. Diese Vorfreude hielt sie am Leben und gab ihm Sinn. Friedlich konnte sie die Augen schließen, als der Weihnachtsabend anbrach.

Liebe erfahren, die sie zuhause nicht erhalten hatte. Oder die 17-jährige junge Frau im Endstadium einer Krebserkrankung. Selbst die Perspektive auf einen letzten Inselurlaub ließ sich nicht mehr realisieren. Ihr selbst gestecktes Ziel war es schließlich, Weihnachten noch einmal zu erleben. Diese Vorfreude hielt sie am Leben und gab ihm Sinn. Friedlich konnte sie die Augen schließen, als der Weihnachtsabend anbrach.

Kinder haben noch das ganze Leben vor sich, mit allen Hoffnungen und Erwartungen, auch der Eltern. Deshalb ist es besonders schmerzlich, das Leben schon so früh zu verlassen. Deshalb ist es umso wichtiger, den letzten Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei soll die Lebensfreude ganz im Vordergrund stehen.

3 schätze: Das könnten wir uns ja eigentlich alle durchaus vornehmen, schließlich kommt niemand um Alter, Krankheit und Tod herum. Wenn man sich die Tatsache der Vergänglichkeit vor Augen führt, scheint es mir sinnvoll, dass man sich schon während des gesamten Lebens auf den Tod vorbereitet. Bestenfalls hat man hierfür ausreichend Zeit und vielleicht auch entsprechende Lehrer*innen. Wenn Kinder und Jugendliche erfahren, dass sie sterben werden, haben sich diese wahrscheinlich noch kaum Gedanken zur eigenen Endlichkeit gemacht. Um nochmal auf Deine Arbeit mit sehr jungen Menschen zu kommen, gehen Kinder anders mit dem Tod um als Erwachsene?

Raymund Pothmann: Kinder bis zum 11./12. Lebensjahr haben je nach Entwicklungsstand noch sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Tod und Sterben. Dementsprechend müssen wir uns Ihnen sehr individuell annähernd. Kindergartenkinder haben oft noch sehr magische Vorstellungen und der Tod ist nichts Endgültiges. Mit zunehmendem Alter begreifen sie zusehends besser, dass das Leben in der begreifbaren Form zu Ende geht. Altersentsprechende Rituale helfen Kindern, den Tod besser zu verarbeiten. Auch der (nonverbale) Umgang mit Tieren oder Musik hilft den Kindern schon im Vorfeld, die Zeit bis zum Sterben freudvoller zu erleben.

Das Begreifen des Sterbens kommt dann mit dem jungen Erwachsenenalter. Jugendliche möchten dann oft noch etwas Sinnvolles für ihre umgebenden Menschen tun wie ein Organ spenden oder eine Erinnerung an sich z.B. in Form eines Bildes zu hinterlassen. Nur einmal habe ich erlebt, das ein Junge für seinen sterbenden Bruder sich eine buddhistische Sterbebegleitung gewünscht hat. Dabei lag allerdings ein familiäres Faible für den Buddhismus vor.

3 schätze: Wie betrachtest Du das Leben-und-Sterben aus der Zen-Perspektive?

Raymund Pothmann: Zen hilft mir tatsächlich zum Thema Leben und Sterben eine gelassenere Sichtweise einzunehmen und im Gespräch mit den Kindern und Eltern einfließen zu lassen. Ich versuche zu vermitteln, dass einem Kind selbst für einen Tag begegnet zu sein einen Sinn ergibt. Ich versuche angesichts des anstehenden Todes das Bewusstsein zu schärfen, die verbleibende Zeit mit Freude zu füllen.

„Den Tagen mehr Leben geben!“

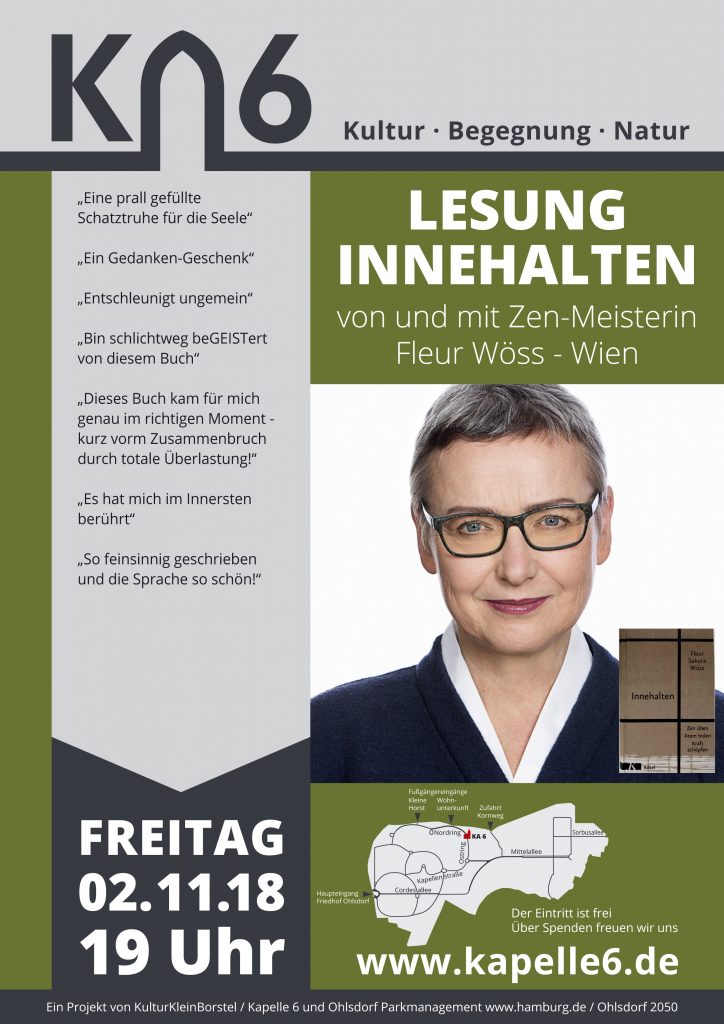

3 schätze: Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg gibt es verschiedene Kapellen, von denen einige leerstehen und teilweise umgenutzt werden. So durfte ich, auf Deine Einladung hin, am 02.11.2018 an einem Vortrag der in Wien ansässigen Japanologin und Zen-Meisterin Fleur Sakura Wöss teilnehmen. Sie hatte dort aus ihrem Buch „Innehalten“ gelesen und Fragen der Zuhörer*innen beantwortet. Es war ein sehr schöner Abend in einer ganz besonderen Atmosphäre. Erzähle uns doch noch ein wenig von diesem  Projekt…

Projekt…

Raymund Pothmann: Angeregt durch das Projekt Ohlsdorf 2050 haben sich Anwohner aus den umliegenden Stadtteilen und mit den verschiedensten Interessen zusammengefunden und den Arbeitskreis Kapelle 6 gegründet. Daraus entstand eine Kooperation mit dem Friedhof Ohlsdorf und dem Park-Management für die neue Nutzung der Kapelle als kulturelle Werkstatt unter dem Motto „Den Tagen mehr Leben geben!“. Dieser Ort stellt damit eine besondere Herausforderung dar. Wir versuchen, mit einem gerade gegründeten Verein eine noch bessere Basis dafür zu legen, das bisher gewohnte Leben auf einem Friedhof zu transformieren. Das mag gerade auf einem Friedhof gewöhnungsbedürftig sein. Aber gerade die besondere Freude stiftenden musikalischen Veranstaltungen kamen im laufenden Jahr besonders gut bei den Teilnehmer*innen an.

3 schätze: Welche weiteren Veranstaltungen sind denn in der Kapelle 6 geplant?

Raymund Pothmann: 2019 haben wir den Bogen der Themen wieder breit gespannt: von Frühlingsliedern und kleinen Ensemble-Konzerten über philosophische und transkulturelle Gespräche zu aktuellen Tagesthemen bis zu einer Krimi-Lesung („Die Stille nach dem Tode“ aus der Feder eines Palliativ-Psychologen oder einem Kinderfilm zum mexikanischen Ritual der jährlichen Feier auf dem Friedhof („Coco“ zur Dia des Muertos)

Infos: www.kapelle6.de

3 schätze: Als Ableger der Choka Sangha bietet Ihr in Hamburg ja auch Zen-Meditation an. Kannst Du etwas über dieses Angebot und Eure Zen-Gruppe sagen?

Raymund Pothmann: Wir bieten wöchentlich kostenlose Meditation im Zen-Stil in einer Arztpraxis an, wobei wir jeweils das Wartezimmer in einen stimmigen Raum umgestalten. Auf diese niederschwellige Art versuchen wir das Zen-Bewusstsein praktisch mit Interessierten aus der Umgebung einzuüben.

Kontakt: Christiane Heinemann-Lindt, Tel.: 0151 – 15 221 443, E-Mail: cheili@gmx.de

Raymund Pothmann, Kinderarzt * Weiterbildung zum Arzt für Kinder und Jugendliche 1981 * Spezialisierung mit Schwerpunkt Kinderneurologie * Angewandte Schmerztherapie und klinische Forschung in diesem Rahmen, Palliativmedizin * Herausgabe des 1. Deutschen Kinderschmerzbuches 1988 * Von 1993-2003 Chefarzt eines Sozialpädiatrischen Zentrums in Oberhausen/Rheinland * Seit 2003 Gründung und Leitung des Norddeutschen Zentrums für Kinderschmerztherapie und Palliativmedizin am Klinikum Nord-Heidberg, Umzug 2008 auf das Gelände der Stiftung Alsterdorf.

Kontakt:

Dr. med. Raymund Pothmann

Zentrum Kinderschmerztherapie u. Palliativmedizin

Alsterdorfer Markt 8

22297 Hamburg

7 Tage… im Kinderhospiz

Zur Hamburger Sternenbrücke hat der NDR einen Beitrag in der Fernsehreihe „7 Tage…“ gedreht. Den Beitrag kannst Du hier anschauen…

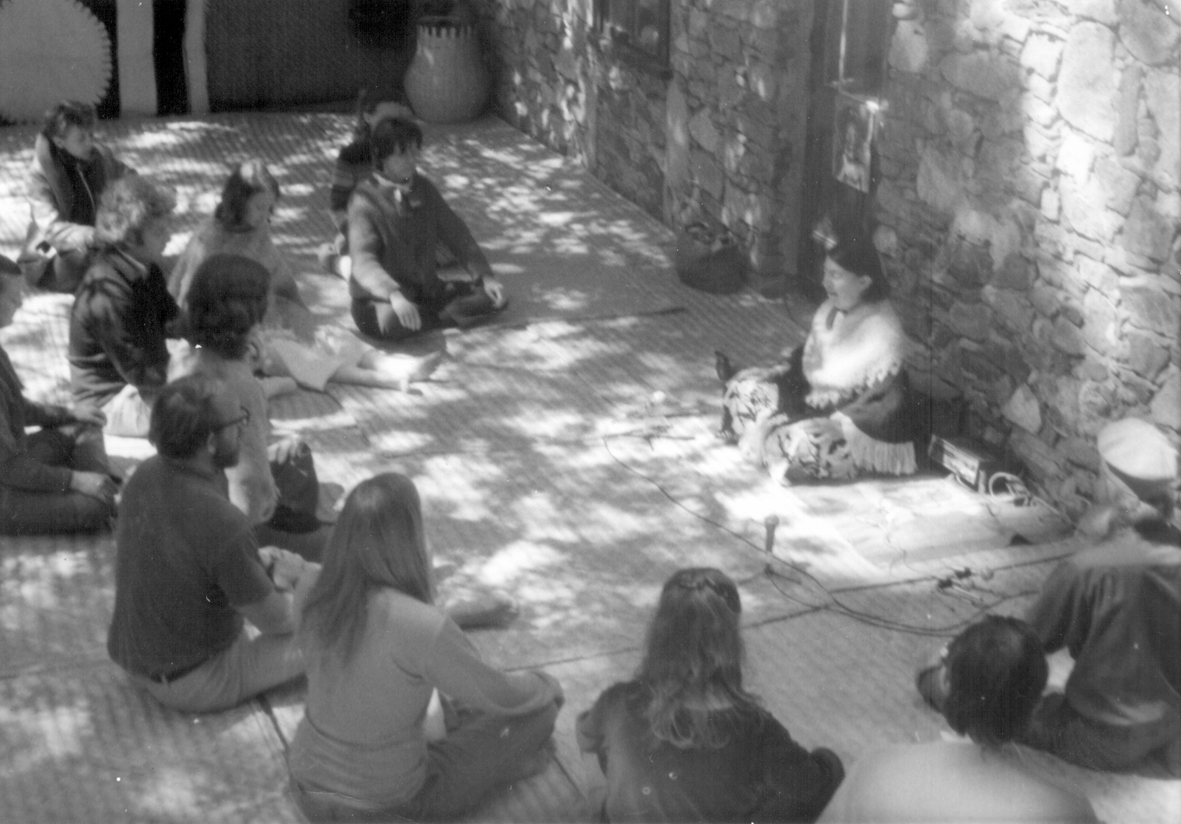

Charlotte Selver wurde 1901 in Ruhrort/Duisburg geboren. Ab 1921 hat sie sich bei Rudolf Bode zur Lehrerin der Ausdrucksgymnastik ausgebildet. Nachdem sie 1923 die Berliner Gymnastiklehrerin Elsa Gindler kennenlernte, hat sich ihre Arbeit tiefgreifend verändert. Gindler entwickelte in der Zeit zusammen mit dem Musikpädagogen Heinrich Jacoby eine Arbeitsweise, die sich von vorgegebenen Übungen löste und die Schüler*innen in Arbeitsgemeinschaften zu einem probierenden Erforschen ihres Verhaltens aufforderte, um so ihr Potential autonom und authentisch zu entwickeln. Charlotte Selver hat diesen Ansatz übernommen und ihn sich über viele Jahrzehnte zu eigen gemacht. Als Jüdin musste sie 1938 Deutschland verlassen und hat sich in den USA einen Namen als Pionierin des “Human Potential Movements” gemacht. Sensory Awareness, wie sie ihre Arbeit nannte, war ab den 1950er Jahren von bedeutendem Einfluss auf viele heute bekanntere somatische Arbeitsweisen. Ihre Begegnung zu dieser Zeit mit führenden Lehrern des Zen in den USA hat sowohl sie wie auch die Entwicklung des Buddhismus im Westen geprägt. Charlotte Selver starb 2003 in Muir Beach, Kalifornien.

Charlotte Selver wurde 1901 in Ruhrort/Duisburg geboren. Ab 1921 hat sie sich bei Rudolf Bode zur Lehrerin der Ausdrucksgymnastik ausgebildet. Nachdem sie 1923 die Berliner Gymnastiklehrerin Elsa Gindler kennenlernte, hat sich ihre Arbeit tiefgreifend verändert. Gindler entwickelte in der Zeit zusammen mit dem Musikpädagogen Heinrich Jacoby eine Arbeitsweise, die sich von vorgegebenen Übungen löste und die Schüler*innen in Arbeitsgemeinschaften zu einem probierenden Erforschen ihres Verhaltens aufforderte, um so ihr Potential autonom und authentisch zu entwickeln. Charlotte Selver hat diesen Ansatz übernommen und ihn sich über viele Jahrzehnte zu eigen gemacht. Als Jüdin musste sie 1938 Deutschland verlassen und hat sich in den USA einen Namen als Pionierin des “Human Potential Movements” gemacht. Sensory Awareness, wie sie ihre Arbeit nannte, war ab den 1950er Jahren von bedeutendem Einfluss auf viele heute bekanntere somatische Arbeitsweisen. Ihre Begegnung zu dieser Zeit mit führenden Lehrern des Zen in den USA hat sowohl sie wie auch die Entwicklung des Buddhismus im Westen geprägt. Charlotte Selver starb 2003 in Muir Beach, Kalifornien. Yvonne Rand ist Meditationslehrerin und „Laien-Haushälterin“ Zen-Priesterin in der Soto-Zen Tradition. Sie begann mit ihrem Studiu

Yvonne Rand ist Meditationslehrerin und „Laien-Haushälterin“ Zen-Priesterin in der Soto-Zen Tradition. Sie begann mit ihrem Studiu